La poesía oral y el romancero; la voz del pueblo

El arte y la literatura siempre parecen haber pertenecido a aquellos que han podido acceder a ella por sus propios recursos, bien sean de tipo económico, político y sociales que tenían de su mano, y, aunque así haya sido a lo largo de la historia, tendemos a olvidarnos de que precisamente la palabra ha sido y sigue siendo patrimonio de todos. Y es que si echamos la vista atrás observaremos que, en realidad, la palabra escrita no deja de ser una “novedad” si la contraponemos a la historia de la humanidad, y que la oralidad ha sido el transporte de toda cultura, leyenda, conocimiento o historia hasta hace relativamente poco.

Ilustración para El Bardo de Thomas Grey por William Blake (1798)

Estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que el autor de epopeyas como La Ilíada o La Odisea es Homero, pero se falla en comprender que en realidad se trata de historias de carácter legendario, cultural o histórico del pueblo griego, que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos a través de muchos aedos (recitadores de la Época Clásica), y, por tanto, Homero fue más bien un escriba que quiso inmortalizar con la palabra escrita una de las muchas versiones de esas epopeyas. La oralidad, por supuesto, implicaba que lo que se contaba no pertenecía a nadie, sino a todos. Asimismo, se trataba de un soporte fugaz que se prestaba a los cambios producidos por la propia limitación de la memoria o el paso del tiempo, aunque el recitar era un oficio muy serio. Todo esto lo traza muy bien Irene Vallejo en su aclamada (con razón) El infinito en un junco:

En tiempos de palabras aladas, la literatura era un arte efímero. Cada representación de esos poemas orales era única y sucedía una sola vez. […] Pero no había ningún afán de autoría: los poetas amaban la herencia del pasado y no veían razones para ser originales si la versión tradicional era bella. La expresión de la individualidad pertenece al tiempo de la escritura; por aquel entonces, el prestigio de la originalidad artística estaba en horas bajas. (págs. 95-96)

Por tanto, trasladar estos poemas a la escritura supuso una revolución en la Historia de la Literatura en tanto que:

[…] algunos bardos aprendieron el trazado de las letras y empezaron a transcribirlos en hojas de papiro (o los dictaron) como pasaporte hacia el futuro. Quizá entonces algunos empezaron a tomar consciencia de las inesperadas implicaciones de aquella osadía. Escribir los poemas significaba inmovilizar el texto, fijarlo para siempre. En los libros, las palabras cristalizan. […] Hasta aquel momento, el canto era un organismo vivo que crecía y cambiaba, pero la escritura lo iba a petrificar. Optar por una versión del relato significaba sacrificar todas las demás y, al mismo tiempo, salvarlo de la destrucción y el olvido. (pág. 97)

No debemos pensar, sin embargo, que la escritura supuso el fin de estas expresiones artísticas, pues, sin ir más lejos, España ha sido muestrario del fuerte arraigo por la transmisión oral hasta bien entrado el siglo XX. Hablamos, por supuesto, del romancero.

¿De qué se trata?

El romancero es el conjunto de poemas narrativos breves denominados romances. Estos son composiciones lírico-narrativas con una estructura octosilábica con rima asonante en los versos pares. Dada su naturaleza oral, es difícil fecharlos con exactitud, si bien los primeros romances cultos, ya en soporte escrito, son del siglo XV, cuando se empezaron a publicar cancioneros. Esta modalidad culta, precisamente, interesó a autores siglodoristas como Quevedo, Góngora o Lope de Vega, que los empleará en sus comedias.

De todas formas, su interés radica en que los romances fueron soporte para muchas historias de carácter épico, novelesco o histórico, que narraban sucesos acaecidos en el pasado (aquí destacan los fronterizos, por ejemplo, que cuentan historias con los musulmanes en la época de convivencia en la Península). Todos estos romances, que suponen un corpus casi inabarcable para cualquier investigador, tienen origen en muchas historias de la cuentística popular europea, de ahí que se tenga que subrayar precisamente el papel del pueblo. El romancero supone la existencia de un patrimonio vivo que ha sido transmitido a lo largo de los siglos por la costumbre, pues muchos de esos romances se recitaban cuando se labraba la tierra, se recogía la siembra o se limpiaba la ropa. Si ha sobrevivido hasta el siglo XX, es porque la gente de a pie no era ajena en absoluto a una expresión artística de tal calibre, pues les era inherente. No han sido pocos los autores de prestigio que han sabido ver su potencial, pero, en última instancia, se trata de arte que pertenece al pueblo.

Representación de Mulán (1917)

Hay numerosas recopilaciones de romances hoy día que, precisamente, nos ayudan a observar cómo se pueden hallar dos, tres e incluso cinco versiones distintas del mismo romance, que difieren en longitud, rima o incluso en desenlace de los eventos. Estudios más pormenorizados –destaco sobre todo a Paloma Díaz-Mas– muestran, asimismo, cómo muchos argumentos tienen su origen en una tradición oral que ha recorrido todo Europa y parte de Asia. Así, encontramos romances como La doncella guerrera, que nos remite a algo tan contemporáneo y conocido como Mulán (que, como muchas películas de Disney, no deja de ser una versión de una narración de la cuentística popular).

De manera que, al igual que los romances están conectados con muchos otros cuentos de países nórdicos o asiáticos, se puede observar el nivel de conexión tan profundo y genuino que se establece a través de la poesía oral entre personas que jamás se han llegado a conocer o se conocerán jamás. Resulta destacable, por tanto, cómo a diferencia de otras vertientes artísticas, acaparadas por esferas altas de la sociedad y, por consiguiente, solo al alcance de algunos, lo que ha conservado el pueblo y sus gentes tiene un carácter universal innegable.

Ecos del romancero en el siglo XX

El romancero resuena en todos esos escritores que entendieron el arte como algo social, inalienable de la situación del mundo y del pueblo. Así, en la época de la tan cambiante República y en el seno de toda una generación de poetas, nació el deseo de volver la vista atrás en busca de lo genuinamente popular, y, en tanto que tradicional, que fuese rompedor en cuanto a lo anteriormente establecido, desde las vanguardias.

Detalle de la 1ª Edición del Primer Romancero Gitano (1924-1927) – BNE

En una primera fase de la Segunda República (1931-1933) son numerosos los intentos de revitalización del patrimonio nacional, donde destaca sin duda el teatro, aunque de ello se tratará más adelante en diversos artículos. Sin duda, en esta época donde primó el interés pedagógico de la mano, por supuesto, de la Institución de Libre Enseñanza, se asentaron las bases para extender la cultura que, tal y como lo veían los literatos de la época, debía ser entregada al pueblo.

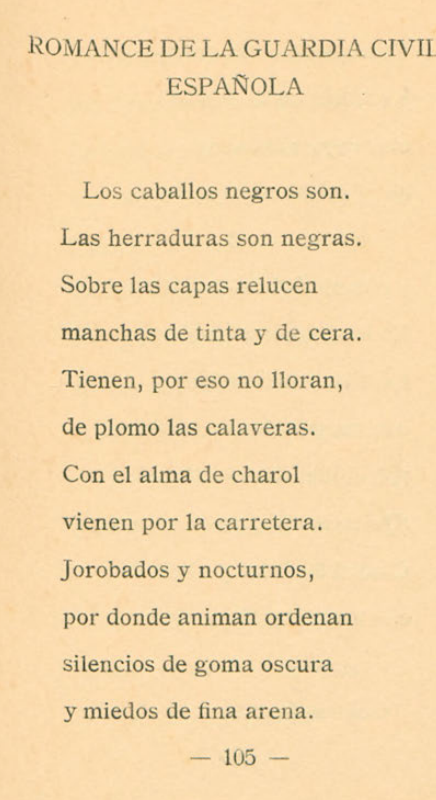

Siguiendo con lo que nos atañe, es fácil hacer la relación, por ejemplo, entre el romancero tradicional y el Romancero Gitano de Federico García Lorca, que explora ese folklore andaluz y trata temas tan universales como el de opresores y oprimidos (Guardias Civiles y gitanos). Por tanto, se trata de mostrar algo universal a través de algo en un principio tradicional y específico. Encontramos, asimismo, el Romancero de la Guerra Civil, donde participan varias voces –entre ellas la de Rafael Alberti, y, por supuesto, otras muchas voces del bando republicano, de diversa índole ideológica-, hecho que hace constatar de nuevo el carácter popular original del romancero.

Fuera de la esfera literaria, el romancero comenzó a ser objeto de estudio de los filólogos cuando Ramón Menéndez Pidal consolidó sus estudios, lo que conllevó, posteriormente, a finales del siglo XX, un verdadero interés en recopilar toda versión y origen de cualquier romance. Igualmente, este hecho literario se consolidó en las aulas; se cristalizó en el papel, como diría Irene Vallejo, y, paulatinamente, se fue perdiendo la transmisión oral del romancero. De hecho, muchos romances han podido ser recuperados no por individuos de la Península, sino por sefardíes (descendientes de judíos que fueron expulsados en la época de Isabel la Católica) que mantenían férreamente la tradición oral.

Así pues, hoy en día solo nos queda la noción de haber perdido parcialmente, si no enteramente, un patrimonio que dependía de la fuerza de la costumbre, enraizada sobre todo en el ámbito rural. Y es que si hoy no persisten tales expresiones literarias es debido a que el modo de organizarnos, como sociedad e individuos, ha cambiado drásticamente. El campo, el ámbito rural, en contraposición con las diversas ciudades del país, constituyen una minoría, que, además de envejecida, no tiene transmisor. Y el hecho de que el romancero tuviese acceso a los libros de texto supuso un arma de doble filo, pues como se ha señalado en palabras de Vallejo, en tanto que se conserva, se mata toda posibilidad de cambio y evolución; es decir, transmisión.

Pero no nos dejemos llevar por el pesimismo. Este hecho literario, tan longevo y duradero en el imaginario popular, es muestrario del poder de la palabra en todos nosotros. Por mucho que la alta literatura haya estado hasta hace no tanto en manos de unos pocos, no nos pueden hacer pensar que el resto de la población haya sido ajena a toda sensibilidad artística. En tanto que humanos, tenemos una cultura y sensibilidad inherente a nosotros mismos. Con este breve recorrido se ha pretendido dilucidar el importantísimo papel de la clase llana en la Historia de la Literatura, e invito a todo aquel que le interese profundizar en el romancero, eco de la voz del pueblo.

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: contacto@comunistasrevolucionarios.org

Para conocer más de la OCR, entra en este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí